事業のリスクに関する説明

事業等のリスク

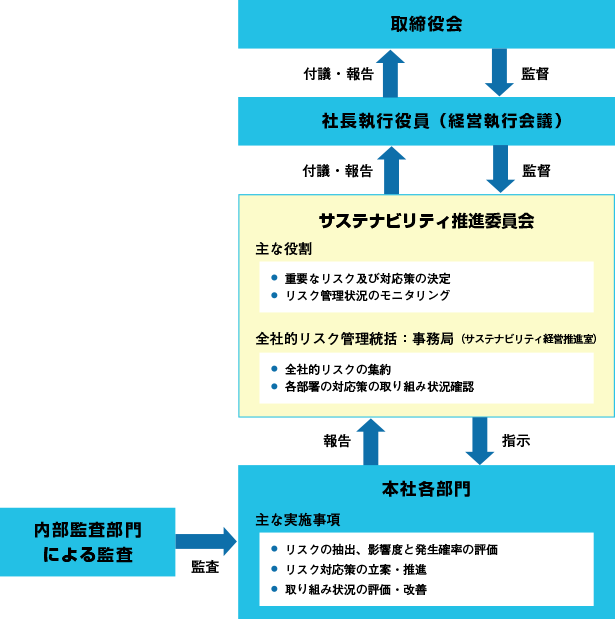

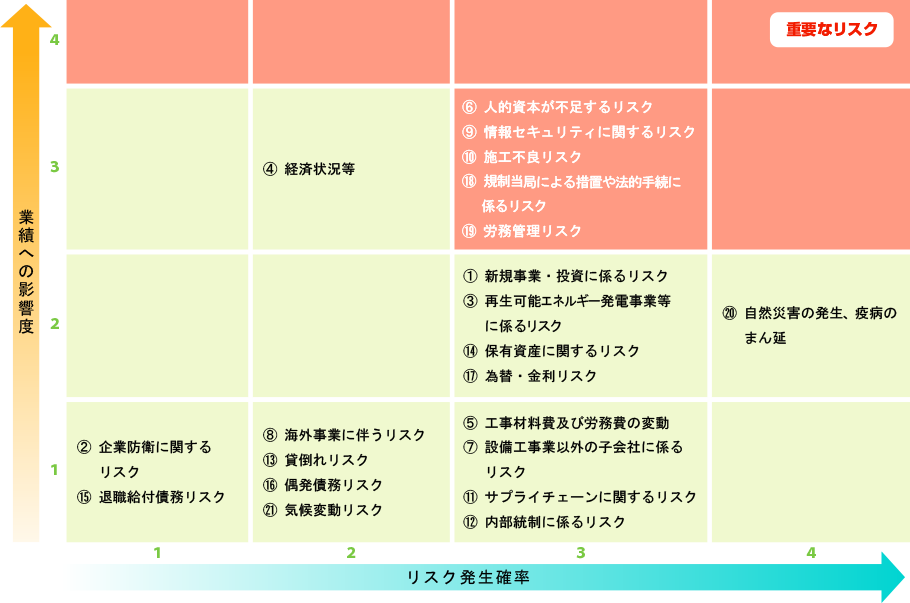

当社グループは、経営環境の激しい変化に伴うリスクの多様化・複雑化に対応するため、想定できるリスクを事前に把握・管理し、対策を講じ、リスク発生の未然防止と顕在化した場合の損失の最小化を図る目的から、全社的リスク管理の整備を行っています。そのリスクマネジメントプロセスに則り、経営成績、財政状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクとして会議体で議論された主なリスクとして以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。

当社グループにおいては、これらのリスクの発生確率とその業績に与える影響度を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の適切かつ迅速な対応に努めてまいります。

以下の事項は当社グループが事業を継続するうえで、予想される主なリスクを具体的に例示したものであり、これらに限定されるものではありません。

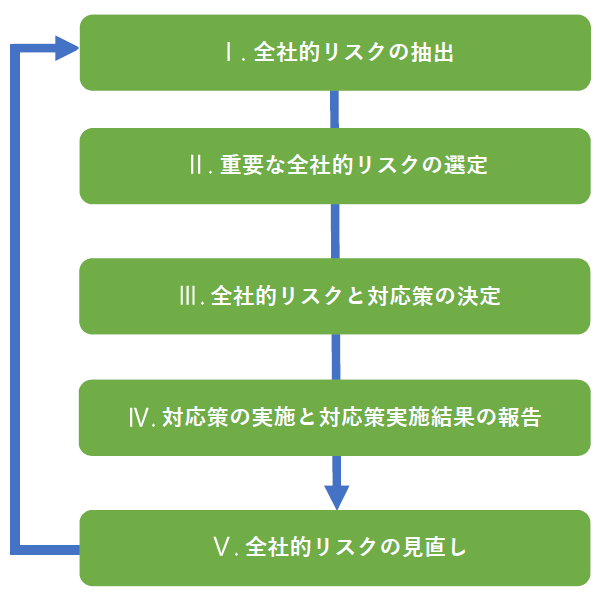

リスクマネジメントプロセス

Ⅰ.全社的リスクの抽出

管理責任者である本社部門長は、自部門の業務遂行に係る全社的リスク及び 対応策を策定しサステナビリティ推進委員会事務局(以下、事務局という)に提出する。

事務局は、管理責任者が作成した全社的リスク及び対応策を集約する。

Ⅱ.重要な全社的リスクの選定

事務局は、集約した全社的リスクの中から、業績への影響度(以下、影響度という)及びリスク発生確率(以下、発生確率という)等を総合的に勘案して、重要な全社的リスクを選定する。

Ⅲ.全社的リスクと対応策の決定

上記プロセスで選定した全社的リスク(重要な全社的リスクを含む)と対応策をサステナビリティ推進委員会で審議・承認する。

なお、重要なものについては、必要に応じて、経営執行会議・取締役会へ付議・報告する。

Ⅳ.対応策の実施と対応策実施結果の報告

全社的リスクについては、管理責任者が対応策を実行する。

年度終了時、管理責任者は、全社的リスク対応策の実施結果を事務局に提出する。事務局は結果報告を集約し委員会へ報告する。

なお、重要なものについては、必要に応じて、経営執行会議・取締役会へ付議・報告する。

Ⅴ.全社的リスクの見直し

事務局は、プロセスの運用結果や内外の業務環境の変化、法規制の動向等を考慮し、必要に応じて全社的リスクの見直しを⾏う。

重要なリスク

戦略リスク

| リスクカテゴリー | リスク | 対応策 |

|---|---|---|

| ③再生可能エネルギー発電事業等に係るリスク | 【SPC】 投資案件(太陽光、風力、バイオマス、蓄電池等)契約内容不備による原価流出、利益低下 |

|

| 【EPC】 追加工事金が請求出来ないことによる利益低下 |

|

オペレーションリスク

| リスクカテゴリー | リスク | 対応策 |

|---|---|---|

| ④経済状況等 | 設備投資の減少による受注減 |

|

| ⑩施工不良リスク | 手直し工事による追加コスト発生 |

|

| 海外における施工不良リスク |

|

|

| 再エネ発電設備工事における施工不良リスク |

|

コンプライアンスリスク

| リスクカテゴリー | リスク | 対応策 |

|---|---|---|

| ⑱規制当局による措置や法的手続に係るリスク | 法令違反による行政処分 |

|

| インサイダー取引 |

|

|

| ⑲労務管理リスク | 労働関連法令違反、過重労働 |

|

| 死亡災害の発生 |

|

|

| ハラスメント |

|

全社的リスク管理体制